如今,人工智能不仅仅是科研工具,它已经成为大学生学习过程中的重要助手。

随着人工智能在教育领域的不断渗透,我们需要认真思考一系列涉及学习方式、评估标准及技能发展的问题。

尽管目前大部分讨论基于调研和实验数据,然而缺少学生在真实学习环境中使用AI的直接证据。

为了解决这一问题,Anthropic启动了一项大规模研究,专注于高等教育中人工智能的实际应用,分析了Claude.ai平台上超过100万条匿名学生对话记录。

研究的主要结论如下:

工程和理科的学生是Claude等人工智能工具的早期采用者,尤其是计算机科学专业。尽管计算机专业在美国学位中仅占5.4%,但在Claude.ai的对话中,其占比高达36.8%。相对而言,商业、健康科学和人文学科的学生使用率则显著较低。

研究总结了学生与人工智能互动的四种模式,每一种模式在整体对话中的占比大致相当(均在23%到29%之间),分别是直接解答问题、内容生成、协同解决问题以及协同生成内容。

学生使用人工智能的主要目的在于创造知识和进行深度分析,如编写编程项目或解析法律概念。这种行为与布鲁姆的高阶认知层级相符。然而,这也引发了一个重要问题:如何避免学生过度依赖人工智能,从而削弱自身的认知能力?

教育领域中的人工智能应用

在研究人工智能模型的使用时,保护用户隐私至关重要。

Claude Insights and Observations(简称Clio)是一款自动分析工具,旨在帮助我们了解用户使用Claude的具体情况。

Clio能够深入分析用户与Claude之间的对话内容,并将其提炼为如“调试代码”、“解释经济概念”等高层次的总结,从而识别出AI的使用模式。

在这项研究中,Clio分析了来自Claude.ai的免费和专业账户的约100万条匿名对话。

通过进一步筛选,研究者聚焦于与学生学习相关的对话,如课程作业和学术研究,最终获得了574,740条有效对话记录。

接下来,Clio对这些对话进行了分类和汇总,从多个角度得出有意义的见解,包括不同学科在对话中的比例、学生与AI互动方式的差异,以及学生交给AI的任务类型等。

学生使用人工智能的目的

研究表明,学生使用Claude的主要目标是跨学科地创建和优化教育内容,这类对话占比达39.3%。

具体而言,这包括设计练习题、修改论文、总结学术资料等。

33.5%的对话涉及让Claude提供作业的技术解答,例如协助学生调试代码、修复编程错误、实现算法和数据结构或解决数学问题。

其中部分行为可能存在学术不诚实的风险,后续将对此进行详细讨论。

此外,还有一部分学生使用AI进行数据分析和可视化(占11.0%)、辅助研究设计和工具开发(占6.5%)、绘制技术图表(占3.2%),以及进行翻译和校对(占2.4%)。

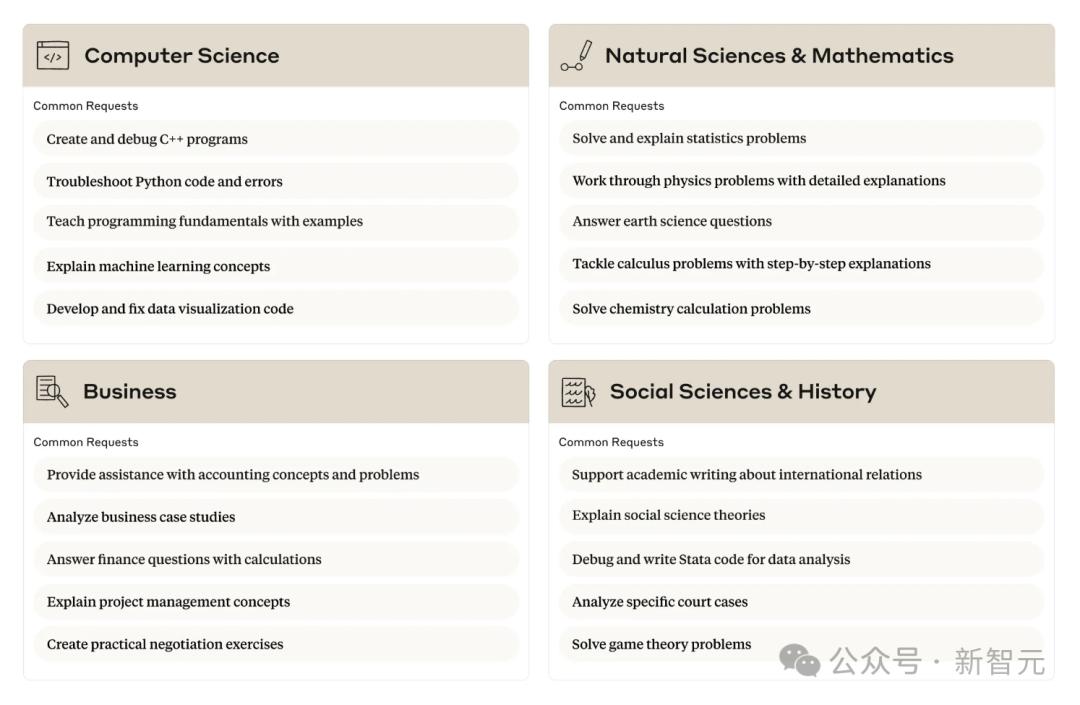

以下是各学科常见请求的详细分类。

各学科的人工智能使用情况

通过对Claude.ai使用模式与美国各学科学士学位授予数量的对比,发现计算机专业在使用Claude的比例极为显著。

尽管计算机专业在学士学位中仅占5.4%,但在Claude.ai的对话中却占据了38.6%。这可能源于Claude在编程领域的独特优势。

自然科学与数学专业的Claude.ai使用率,也高于这两个专业学生人数的比例(分别为15.2%和9.2%)。

理工科学生,尤其是计算机专业的学生,似乎更早地将Claude融入学习中。

这或许与计算机专业学生对Claude的熟悉程度有关,同时AI系统在处理STEM任务时表现更加优异。

商科相关的对话在Claude.ai的占比仅为8.9%,而商科学位在美国学士学位中占比达到18.6%,这表明Claude在商科领域的使用相对较低。

学生与人工智能的互动方式

在分析学生与人工智能的互动时,识别了四种不同的交互模式,并依据两个维度进行了分类,具体情况如下图所示。

学生如何与AI互动:探索交互模式与认知任务

在对学生与人工智能的互动进行分析时,我们可以识别出四种主要的交互模式,这些模式分别基于两个不同的维度。

第一个维度是“交互模式”,包括:

- (1)直接对话:在这种模式下,用户期待快速获得答案,以解答自己的疑问。

- (2)协作对话:用户主动与AI模型进行交流,以实现自己的特定目标。

第二个维度则是交互的“期望结果”,可以分为:

- (1)问题解决:用户寻求对特定问题的解决方案或解释。

- (2)内容生成:用户希望AI能够生成如演示文稿或论文等较长的文本。

这四种交互方式在对话中的比例相似,均在23%到29%之间,显示出学生在利用AI时的多样性。

传统的在线搜索一般只能提供直接答案,而人工智能则能够支持更丰富的交互,为教育领域带来了新的机遇。

以下是一些AI在学习中应用的具体示例:

- 解释哲学概念及其理论,帮助学生更好地理解其内涵。

- 制作全面的化学学习资料,助力学生的化学知识掌握。

- 为作业解读肌肉的解剖结构、生理机能及其功能。

然而,AI的使用也带来了新的挑战。其中一个备受关注的问题是:“学生在多大程度上利用AI进行作弊?”

这个问题并没有明确的答案,因为不清楚Claude每次回复在具体学习场景中的真实用途。例如,进行“直接解决问题”的对话,可能代表学生在考试中作弊,也可能只是用来核对练习题的答案。

而“直接生成成果”的对话,既可能是学生想要快速生成一篇论文,也可能是在总结知识点以便进一步研究。

至于协作对话是否构成作弊,则要视具体课程的规定而定。

实际上,大约47%的学生与AI的对话属于直接对话,表现出较低的参与度,仅仅是单纯寻求答案或内容。

尽管许多对话是出于合理的学习目的(例如询问概念性问题、生成学习指导),但也发现了一些令人担忧的现象:

- 让AI提供机器学习选择题的答案。

- 直接获取英语测试题的答案。

- 利用AI改写商业和营销文本,以规避抄袭检测。

这些现象引发了关于学术诚信、批判性思维能力培养,以及如何有效评估学生学习效果的深入讨论。

即便是协作对话的学习成果,也可能存在争议。例如,在“求解概率和统计作业问题并给出解释”的过程中,尽管涉及多次交流,大部分思考过程往往是由AI来完成的。

Anthropic将持续关注这些互动情况,努力甄别真正有助于学习和批判性思维培养的交互方式。

特定学科中AI的使用模式

学生在不同学科中与AI的互动方式存在显著差异。

在自然科学与数学领域,学生的对话通常集中在问题解决上,如“通过逐步计算解决特定概率问题”或“为学术作业及考试题目提供详细解答”。

计算机科学、工程以及自然科学与数学专业的学生更倾向于选择协作对话,而人文、商业和健康领域的学生在这两种对话方式之间的选择则相对均衡。

在教育领域,生成输出的需求最为突出,达到74.4%。不过,这可能与筛选方法的局限性有关。

这表明,针对不同学科制定专门的AI教育策略或许能获得更好的效果。

学生交给AI的认知任务

研究团队还探讨了学生将哪些认知任务交给AI来处理。

采用布鲁姆分类法,这是一种在教育领域用于将认知过程从简单到复杂进行分类的框架,虽然最初是针对学生思维设计的,但经过调整后用于分析Claude与学生对话时的回复。

研究结果表明,Claude主要承担高阶认知功能,其中创造(39.8%)和分析(30.2%)是最常见的任务。相对而言,低阶认知任务的占比较低,应用(10.9%)、理解(10.0%)和记忆(1.8%)。

生成学术文本摘要、撰写论文反馈等任务多涉及创造,而解决微积分问题、解释编程基础知识等则更多运用分析功能。

虽然AI具备这些能力,但这并不意味着学生无法自行运用这些技能。

例如,学生可以与AI共同完成项目,或在其他场景中利用AI生成的代码分析数据集。

然而,这确实引发了人们的担忧:学生是否会过于依赖AI,从而影响自身认知能力的发展。

毕竟,如果基础技能得不到锻炼,就如同倒金字塔一般,难以稳固支撑高阶思维的发展。

参考资料:

大学生如何利用Claude AI:深度解析与思考

在现代教育中,人工智能的应用逐渐成为一种趋势。许多大学生开始在项目中与AI协作,或利用AI生成的代码来分析数据集。这一现象引发了广泛的讨论与关注,特别是关于学生是否会因此过度依赖AI工具,从而对其自身的认知能力产生负面影响。

我们不禁思考,若学生的基础技能未能得到有效锻炼,是否就会如同倒置的金字塔,无法为高阶思维的发展提供坚实的支撑?这种担忧在教育界引发了关于AI使用的深刻反思,尤其是在如何平衡技术与传统学习方式之间的关系。

因此,在这项研究中,我们可以看到,尽管AI为学习带来了便利,但我们仍需谨慎对待其潜在影响,确保学生能够在掌握技术的同时,保持独立思考与解决问题的能力。

Please specify source if reproduced校园AI浪潮来袭:百万对话揭示Claude究竟是编程助手还是作弊利器? | AI工具导航